文:佐野和哉

「擬似相関」という言葉がある。Wikipediaには「2つの事象に因果関係がないのに、見えない要因(潜伏変数)によって因果関係があるかのように推測されること」と書いてある。

「spurious correlations」は、同じ形をした全く関係のないグラフが表示される、10年以上前からある有名なウェブサイトである。そこには「相関は因果関係ではない」と書いてある。最近はご丁寧に、2つの事象を無理やりつなげるストーリーとビジュアルをAIで生成している。事実の接触、衝突事故である。

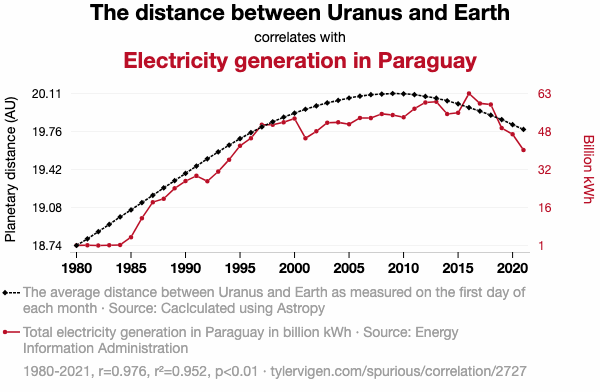

地球から天王星までの距離(1980-2021)と、パラグアイの電力生産量(1980-2021)

地球と天王星の距離に連動してパラグアイの電力生産量が変化するAI生成画像

今回の展示「立体交差」は、「擬似相関」にとてもよく似ているが、すこし違っている。今回の展示は文字通り「立体交差」している。同じ場所に差し掛かったとき、お互いの姿は確認できるが、無関係なまま通り過ぎてゆく。構造が、事実の接触を否定しているのだ。「人生は物語ではないし、世界は地図ではない」という、今回の展示によせた岡さんの文章がとても印象に残っている。科学は事実を明らかにするが、事実は往々にして「可能性の否定」である。

接点の生まれる可能性を否定した先に、岡さんが見出そうとしているものは何か。それは「多様な解釈の余地を残し、関係性の余地を残す」ことなのではないか。極端な物言いに、極端でも恣意的でも「ない」方法で立ち向かおうとする、極めて科学的なスタンス。接触しないことで、いつか接触する可能性を残す。環境が変われば人間は変わる。そのときにまた出会うための「立体交差」。

“I’m Feeling Lucky”ではたどり着けなくなってしまった時代に、解体されたデータに楽しみを見出すプラクティス。可能性を手放しながら、いつかの接触を夢見て自分の歩みを進めることが、これからの私たちのなにかにつながるかもしれないし、つながらないかもしれない。

(それでも生きていくしかないんだとすればね!)